学校概要

OCTのあゆみ

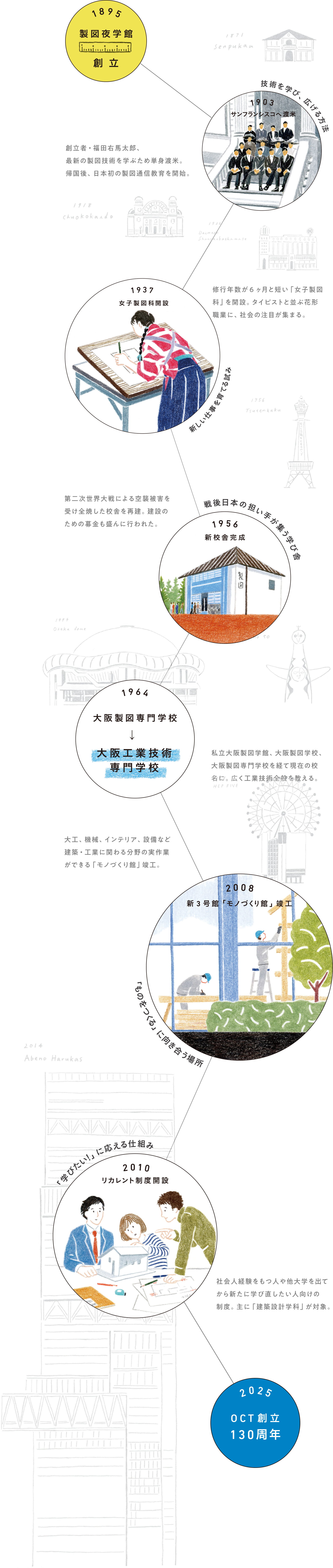

「製図夜学館」の名称で創立したOCTは、131周年を迎えます。

絶えず科学や工学の発展に合わせ、時代とともに学びを更新してきた本校。

その歴史を、大阪を代表する建築物の推移、社会の大きな流れと併せて紹介します。

- OCTと

社会の131年 - 沿革

OCTと社会の131年

工業化社会の基礎づくり

1901 ノーベル賞制定。第1回物理学賞にX線の発見者レントゲン。

1901 マルコーニが大西洋横断無線電信に成功。

1903 ライト兄弟、ライトフライヤー号で人類初の操縦による動力飛行を行う。

1904 日露戦争はじまる。

1905 アインシュタインが特殊相対性理論を発表。

1907 日本初の国産自動車「タクリー号」完成。

1908 エッフェル塔から初めての長距離無線電信連絡に成功。

1909 日本で電話の普及台数が11万を超える。

1910 フォッカーが飛行機を発表。

1914 第一次世界大戦はじまる。

1915 ベルが初の北米大陸横断(サンフランシスコ-ニューヨーク)電話通話に成功。

1916 アメリカで自動車生産台数100万台突破。

1920 カレル・チャペックが、戯曲『R.U.R』の中で「ロボット」を創作。

1920 国際連盟が発足。

技術を学び、広げる方法 創立者・福田右馬太郎、

最新の製図技術を学ぶため単身渡米。

帰国後、日本初の製図通信教育を開始。

科学技術の発展、戦争技術の高度化

1922 フリードマン、一般相対性理論にもとづき膨張宇宙モデルを考案。後の「ビッグバン」理論のもとに。

1923 関東大震災発生。

1925 日本で初の普通選挙法成立。

1927 リンドバーグ、世界ではじめて単独で大西洋無着陸横断飛行に成功。

1928 ロンドンで開かれた「機械展示会」に、立ち上がってあいさつするロボット「エリック」が出展。

1929 ニューヨークのウォール街で株価大暴落、世界大恐慌はじまる。

1931 満州事変起こる。

1934 ジュリオ=キュリー夫妻が、人口放射性元素を発見。

1937 盧溝橋事件を発端に日中戦争はじまる。

1939 ドイツで世界初のジェット機「ハインケルHE178」の飛行実験に成功。

1939 ヨーロッパで第二次世界大戦はじまる。

1941 アメリカとソ連でテレビ放送開始。

1941 太平洋戦争はじまる。

新しい仕事を育てる試み 修行年数が6ヶ月と短い「女子製図科」

を開設。タイピストと並ぶ花形職業

に、社会の注目が集まる。

高度経済成長を背景に、

地球から宇宙へ

1942 アメリカ、原爆開発のマンハッタン計画に着手。

1943 朝永振一郎、量子電磁気学の基礎となる超多時間理論を発表。

1945 第二次世界大戦終結。この時期から、アメリカとソ連の対立深まる。

1949 湯川秀樹、日本人初のノーベル物理学賞受賞。

1950 朝鮮戦争はじまる。

1951 ショックレー、接合型トランジスタを発表。

1951 アメリカ、原子炉発電実験に成功。

1953 ワトソンとクリックがDNAの二重らせん構造を提唱。

1954 電気冷蔵庫、電気洗濯機、電気掃除機が「三種の神器」と呼ばれる。

1955 アメリカが初の産業用ロボットを設計。

1957 ソ連が史上初の人工衛星スプートニク1号の打ち上げに成功。宇宙開発時代はじまる。

1958 クレイが初の完全なトランジスタ式スーパーコンピュータ「CDC1604」を完成。

戦後日本の担い手が集う学び舎 第二次世界大戦による空襲被害を受け

全焼した校舎を再建。建設のための募

金も盛んに行われた。

IT革命を背景にした社会の発達

1961 有人宇宙船ボストーク1号のガガーリン少佐、

史上初の地球一周有人飛行に成功。

1962 キューバ危機勃発。核戦争の危機に直面。

1963 NASAが世界初の通信用静止衛星シンコム2号打ち上げ、

衛星通信が本格的にはじまる。

1964 第18回夏季オリンピック東京大会開催。

1965 日本、原発による商業用発電を開始。

1967 日本で産業用ロボットが導入。

1968 日本初の超高層建築、三井霞ヶ関ビル竣工。

1969 アポロ11号が月面着陸に成功。アームストロング船長が人類初の月面歩行。

1970 日本万国博覧会開催。ワイヤレスフォン展示。

1973 第1次石油危機。

1976 アメリカの火星探査バイキング1号、2号が火星表面に軟着陸。

1981 アメリカが世界初の有人再使用型ロケット「スペースシャトル」打ち上げ。

私立大阪製図学館、大阪製図学校、大

阪製図専門学校を経て現在の校名に。

広く工業技術全般を教える。

グローバル化社会の幕開け

1981 マイクロソフト社がパソコン用のOS「MS-DOS」発表。

1983 アメリカとフランスでそれぞれエイズ・ウイルスを発見。

1985 NTTが初のポータブル電話機「ショルダーホン」発売。

1986 チェルノブイリ原子力発電所が爆発。

1987 ニューヨーク株式市場で株価大暴落。

1989 ベルリンの壁崩壊。東西冷戦終結。

1991 湾岸戦争はじまる。史上初のハイテク兵器による戦争。

1992 スペースシャトル「エンデバー号」で毛利衛が宇宙遊泳。

1994 世界各国でインターネット普及。

アメリカン・オンライン(AOL)の利用者が100万人以上に。

1995 阪神・淡路大震災発生。

1995 Windows95発表。

1996 クローン羊ドリー誕生。

1998 国際宇宙ステーション建設開始。

1999 ソニーが犬型パーソナルロボット「AIBO」を発表。

「ものをつくる」に向き合う場所 大工、機械、インテリア、設備など建

築・工業に関わる分野の実作業ができ

る「モノづくり館」竣工。

社会の転換期

2000 BSデジタル放送開始。

2001 ホンダが「ASHIMO」を一般企業向けにリース開始。

2001 アメリカでイスラム原理主義過激派による9.11テロ事件発生。

2002 サッカーW杯、日韓共同で開催。

2005 「2005年日本国際博覧会(愛・地球博)」開催。

2008 iPhone OS:スマートフォン用OS発表。

2010 チュニジアで政権民主化を求める大規模デモ発生。

「アラブの春」の発端に。

2011 東日本大震災発生。福島原子力発電所から放射能漏れ。

2012 東京タワーに替わる電波送信塔「東京スカイツリー」竣工。

2013 中国四川地震発生。

2014 国際宇宙ステーション(ISS)船長に若田光一が選ばれる。

2014 あべのハルカス竣工。

2014 探査機「ロゼッタ」が彗星に着陸。

「学びたい!」に応える仕組み 社会人経験をもつ人や他大学を出てか

ら新たに学び直したい人向けの制度。

主に「建築設計学科」が対象。

AIの台頭による産業技術の進化

2015 「アルファ碁(AlphaGo)」が人間のプロ囲碁棋士に勝利。

2016 イギリスでEU離脱。

「Oculus Rift」「HTC Vive」が発売され、本格的なVR時代へ。

2017 アメリカでトランプ大統領が就任。

仮想通貨ビットコイン価格が過去最高の約2万ドルに到達。

2018 西日本豪雨発生。

「はやぶさ2」、小惑星「リュウグウ」に到着(翌年サンプル採取)。

2019 「令和」に改元。ノートルダム大聖堂火災。

2020 新型コロナウイルス(COVID-19)感染拡大。

東京オリンピック・パラリンピックが延期決定。

「はやぶさ2」地球帰還

2021 画像生成 AI「DALL·E」発表。東京オリンピック開催(1年延期後)。

2022 ロシアがウクライナに侵攻。

「ChatGPT」(GPT-3.5)公開。Teslaが4680バッテリー搭載車を発表。

2023 WBC 日本優勝。より高度な言語理解性能をもつ「GPT-4」発表。

2024 能登半島地震(M7.6)発生。

大谷翔平選手メジャーリーグ史上初の「50本塁打・50盗塁」を達成。

2025 大阪・関西万博開催。

沿革

- 1895

- 創設者福田右馬太郎、大阪における文明開化の震源地である川口に隣接した本田にて、勤労者を対象に機械製図法を教える

- 1898

- 私塾、「製図夜学館」創立

私立学校として大阪府より認可 - 1903

- 福田右馬太郎、工業技術の最先端であったアメリカへ渡米、最新の製図技術をマスターし翌年帰国

- 1905

- 右馬太郎、私塾から本格的教育機関とすることを決意

「私立大阪製図学館」へ校名変更し昼間・夜間授業を開始 - 1906

- わが国初の製図通信教育を開始

樺太(サハリン)から台湾まで数多くの製図技術者を育成 - 1918

- 西区本田から北区川崎町(現校地)へ移転

- 1924

- 建築製図科新設

- 1932

- 「大阪製図学校」へ校名変更

- 1933

- 機械科、建築科新設

- 1937

- トレーサーを養成する女子製図科新設

タイピストとならんで女性の花形職業となり脚光を浴びる - 1943

- 戦時下、文部省より時局に不適当とされる各種学校の閉鎖命令が下るが、

校長の抗議により免れる - 1951

- 「大阪製図専門学校」へ校名変更

機械工学科、機械設計科、建築工学科、建築設計科新設 - 1954

- 二級建築士受験資格認定

- 1956

- 新校舎落成

- 1959

- 2級製図工技能士検定、2級建築大工技能士検定受験資格認定

- 1964

- 2級製図工技能士検定、2級建築大工技能士検定受験資格認定

- 1965

- 学校法人福田学園設立

- 1972

- 環境設備科(現 設備環境デザイン学科)新設一級建築士受験資格認定

- 1976

- 専修学校として認可

- 1977

- 2級管工事施工管理技士受験資格認定

単位制導入 - 1978

- 建築設備士受験資格認定

- 1979

- 1級・2級技能士検定受験資格認定

- 1980

- 海外研修旅行開始

- 1984

- 2級建築施工管理技士受験資格認定

- 1989

- CAD製図科新設

- 1990

- 1級建築施工管理技士、1級管工事施工管理技士受験資格認定

- 1991

- 文部省より「専修学校教育高度化開発研究委託」の指定を受ける

- 1994

- 文部省助成講座「西洋建築ガイド」開講

社会人対象の開放講座はじまる - 1995

- 創立100周年

「専門士」称号付与認定(2年課程卒業生) - 1997

- 建築総合学科、建築CAD科新設

- 1998

- 建築実務専科(現 建築士専科)新設

- 1999

- 建設土木学科新設

ISO14001の認証を取得 - 2000

- 姉妹校 大阪リハビリテーション専門学校開校

- 2001

- インテリアデザイン学科、建築技能学科(現 大工技能学科)新設

- 2003

- 環境土木学科新設

- 2006

- 「プライバシーマーク認定」を取得

ASR 社会貢献活動はじまる - 2008

- 新3号館「モノづくり館」竣工

ものづくり、デザインのプロを目指す人のための情報誌『レミノ』発刊 - 2009

- 学科編成改編

建築大工技能士試験会場に認定

姉妹校 大阪保健医療大学開学 - 2010

- リカレント生のための建築設計学科新設

- 2013

- 大阪保健医療大学 大学院 開設

- 2014

- フレックス建築学科新設(夜間部・単位制)

文部科学省より、建築系6学科が「職業実践専門課程」に認定 - 2015

- 機械系学科が「職業実践専門課程」に認定

- 2025

- 創立130周年