ロボット・機械学科

ロボット・電気機械・電子の専門性を育み、

プロとしての仕事力を身につけます。

卒業後の進路

設計士(ロボット・機械・電気・電子回路) 生産・製造 工業デザイナー 機械メンテナンス など

こんな力が

身につきます!

- 設計から製造に至る

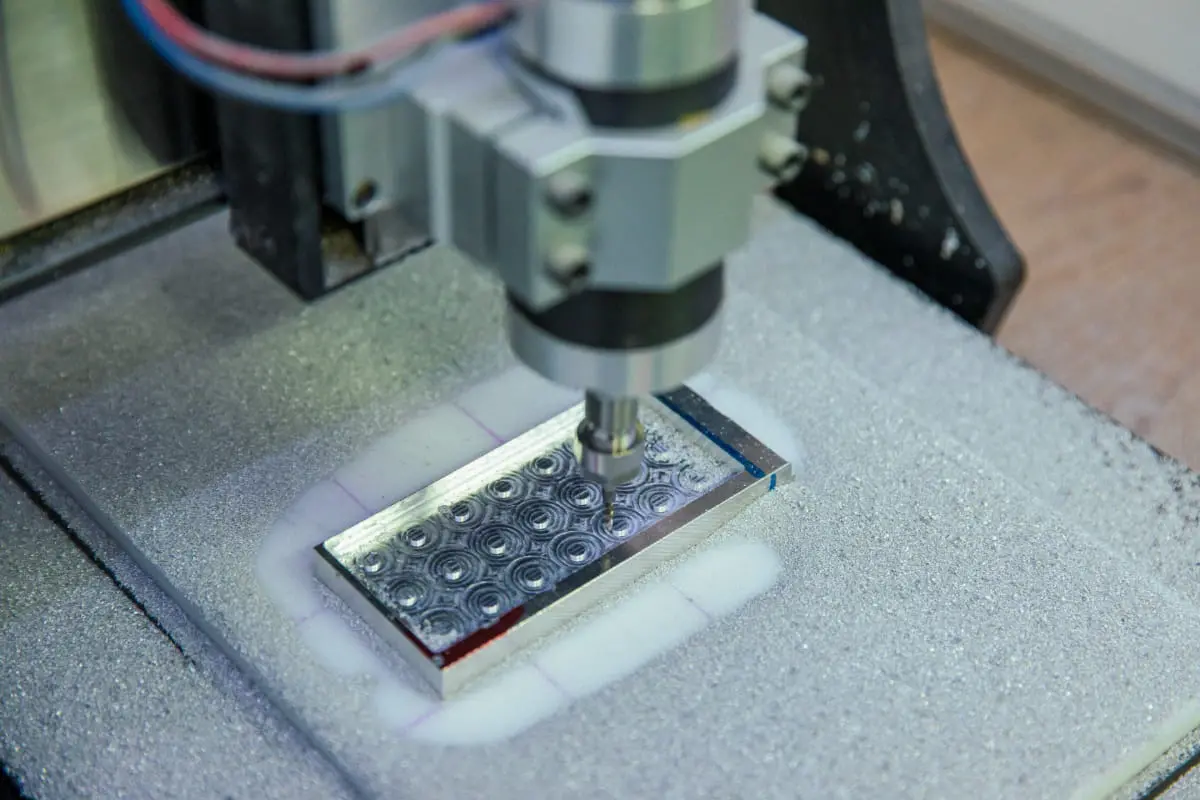

機械設計の知識・技術 - 工作機械の操作や素材加工など、

製造現場に欠かせない専門技術 - 電子、半導体、回路などの

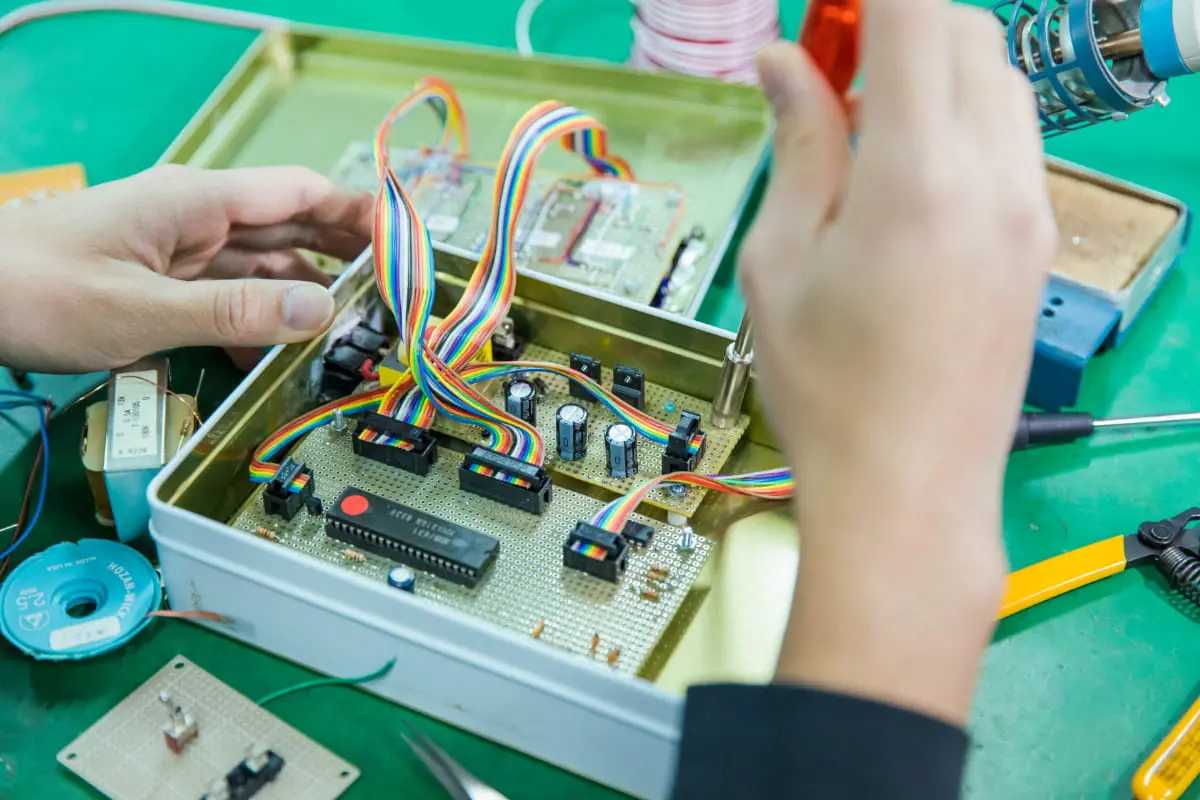

基幹技術、センシング技術

ロボット・機械学科の特徴

1

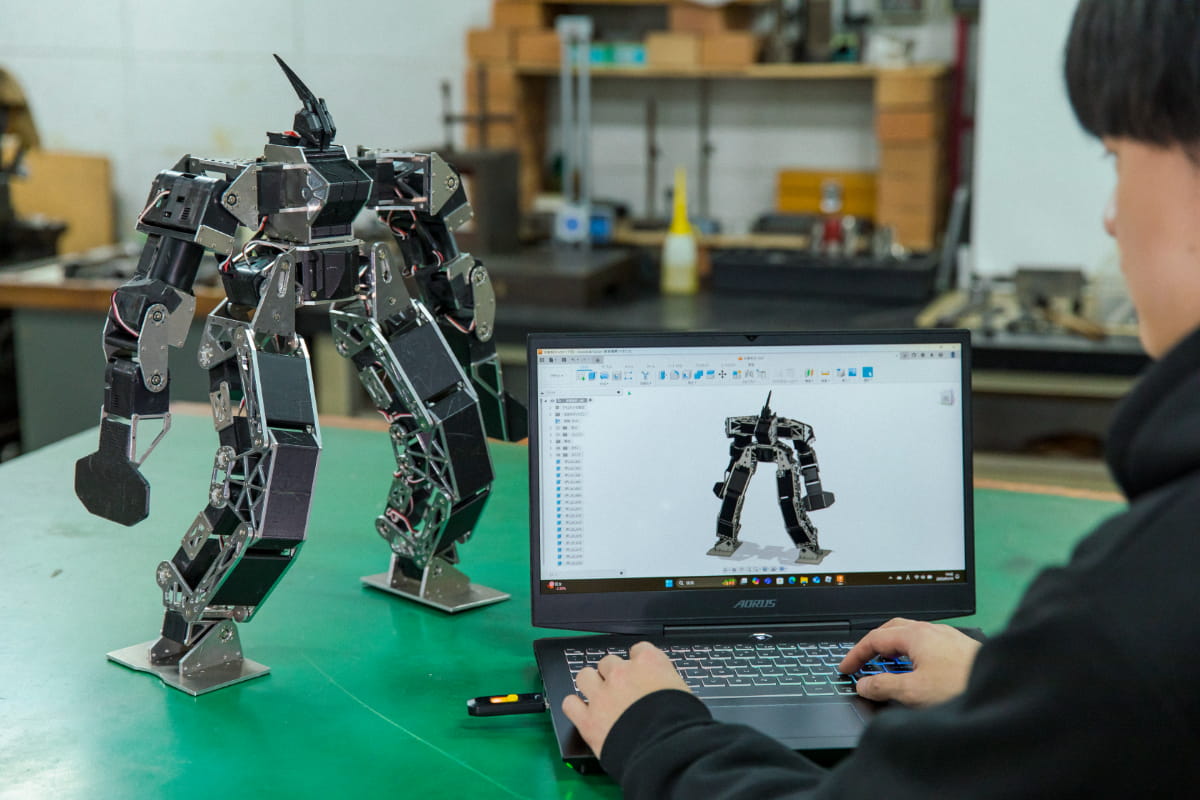

ロボット機械・電気に特化した

2分野の専門科目で、社会を担う技術者へ!

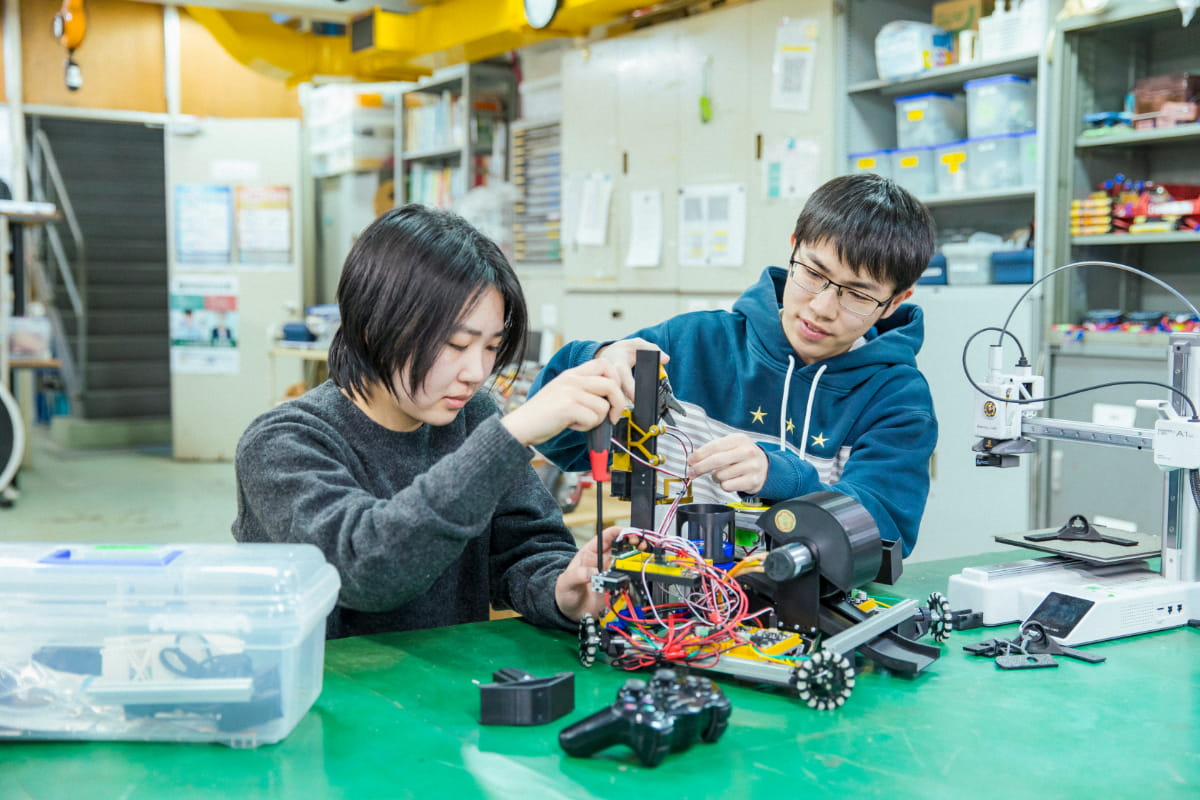

ロボットコンテストに向けて、製作工程を学びます。CADで設計し、NC工作機器・3Dプリンタを用いて機械を開発するほか、電子回路を組み立て、マイコンでプログラミングを経験。機械製図や機械設計技術者の資格取得も目指します。

2

プロの道を歩む先輩が、

キャリアアップを支えます!

ロボット機械業界を担うエンジニアが、

時代を見据えた指導を行います。

株式会社カンセツ所属

先生が手がけた仕事

3

ロボットコンテスト・

競技会にも出場できます!

ロボット・機械学科では、培った学びを試す機会として、毎年、ロボットコンテストや競技会に出場。限られた製作期間のなかで、仲間とチームワークを実践し、創造性と技術の向上を図っています。

出場実績

・ ROBO-ONE

・ キャチロボバトルコンテスト

・ つやまロボットコンテスト

・ OECU杯ヒト型レスキューロボットコンテスト

・ 近畿学生2足歩行ロボットリーグ

・ Honda エコマイレッジチャレンジ鈴鹿大会

ロボット・機械学科

2年間の学びのながれ

1年次

-

前期

電気・機械の基礎理論を学ぶ

生活のあらゆる場面で使われる電気・機械。1年次前期は専門用語や製図技術の基礎を学び、工業数理や力学、材料など幅広い知識を身につけます。

-

後期

将来の仕事を見据えた分野選択

1年次後期は、ロポット機械・電気分野いずれかの科目を選択。キャリアデザインを視野に入れ、さらに専門性を高めながら学びを探究します。

2年次

-

前期

実務に生きる設計力を養成

1年次に学んだ知識・技術を応用し、ロボット・家電・機械の構造理解を深めながら、現場で求められる2D・3D設計を実践的に習得します。

-

後期

ものづくりを追求する力を育む

グループワークで卒業制作に挑戦。社会で仕事をする上でのチームビルドを疑似体験しながら、プロジェクトマネジメント能力を育成します。

授業紹介

製作実習 I

ロボット機械分野では、NASAの火星探査機などに採用されているロッカーボギー機構を用いたロボットを開発中! また、電気分野ではデジタル回路を学び、ものづくりの基本を体得するために、デジタル時計を各人で製作します。

活躍する卒業生

ロボット・機械学科の活動を

Instagramで発信中!

機械製図や工作、電子回路やロボットの製作といった実習、座学の授業風景をご紹介。行事やイベントの様子も随時更新しています。ぜひチェックしてください!