プロジェクト12

「削ろう会 全国大会 第41回 大阪府交野大会」編

手道具と伝統技術の可能性を追求し、技の習練・交流を通して日本の木造建築や木工芸の文化を継承することを目的に、1997年に設立された「削ろう会」。その活動の一環として、年に1、2回、カンナの薄削り競技を中心とした全国大会を行っています。出場選手は大工や職人、学生、木工の愛好者までさまざま。楽しみ競う刺激に富んだ機会に、OCTの大工技能学科も約10年来、継続的に参加してきました。

そんな「削ろう会 全国大会」の第41回目が、2025年4月に実施。今回は、OCTのホームグラウンドとも言える大阪府が開催地となりました。本記事では、学内から選抜された大工技能学科の2年生をはじめ、近隣府県で大工として経験を重ねる卒業生、先生までもがこぞって腕試しに臨んだ、本大会の模様をレポートします。

第41回 大阪府交野大会は、2025年4月12日(土)、13日(日)の2日間、スポーツ複合施設・いきいきランド交野を会場に開催されました。場内は大勢の出場選手・来場者で、熱気に満ちた盛り上がりに!

磨いてきた大工の技術を試す

薄削りは、カンナで木材を削る際に生じる「削り華」(削りくず)の薄さを追求する競技。一般の部、女性・学生の部[※1]、五寸鉋[※2]の部の3部門にわかれ、ミクロン(=1000分の1ミリメートル)単位のわずかな差を競い合います。

※1……出場人数により、女性と学生で部門が分かれる場合、混合する場合がある。

※2……一般的なカンナよりも刃や台の幅が広い「大鉋」と呼ばれる道具を用いる部門。一寸は約3.03センチメートルで、五寸鉋は身幅が約15.09センチメートルに及ぶ。一寸の10倍のサイズにあたる一尺幅のカンナなどで挑む選手も。

はじめに予選を2日に分けて行い、選手はそれぞれに持ち込んだ木材、自身の道具を用いて、各日3回の本番削りに挑戦。最後にそのベスト記録上位者が決勝へ進み、大会が準備した木材を、制限時間内に1回勝負で削るのがルールです。

本記事の取材日は、決勝を控えた4月13日(日)。午前9時45分頃、会場に予選計測の開始が告げられると、選手たちは自らの削り台で作業に取り掛かりはじめました。

学生の部へ出場した大工技能学科2年生の和井内光樹さんが、慣らし削りを行う様子。当日はあいにくの雨天でしたが、「湿度があって木の状態が良いので、削りやすい」と手応えを語ります

削り華は透けるほど薄く、やわらかく繊細な布のよう

1年生で出場した前年から、2回目の挑戦となる小谷しづかさん。削り華は計測補助器具に張るように挟み、計測所へ運びます。薄さの数値は、スタッフが専用機器で厳密に測定

薄削りに臨む間、木材の状態や、カンナのコンディションは刻々と変わっていきます。そのため、選手たちは都度、場外に設置された研ぎ場で刃を研いだり、刃と台の噛み合うバランスを調整したり、カンナ台の滑りを良くするべくノミで削ったり……と入念に手入れ。「カンナ」という道具ひとつとっても、その時々に相手にする木材や、使い手の力加減などにより、扱い勝手はまったく異なるのだそう。

2年生の蓑田琉偉さんが研ぎ場へ。刃を研ぐ際の“ここまで”という判断は、自らの感覚が頼り

三ツ谷仁さんも、歯が木材に塩梅よく当たるよう、カンナ台の底面をノミで削っては、定規で平衡を確認します

現役生はもとより、大工として現場で実務を担う卒業生や、業界を熟知する先生たちも、大会に向け練習を重ねてきました。老若男女、プロ・アマを越えて薄削りに向かう出場選手たち。その姿から溢れ出るのは、ものづくりへの志と好奇心そのもの。

学生時代に出場経験のある卒業生の桑村大貴さんは、一般の部に出場。「仲間を含め、出場する選手はこだわりがあって真剣。楽しみながらも、いい加減にはできない緊張感があります」

女性の部に出場した村田裕香さんも、学生の部へ出場したことのある先輩です。大会は「木や道具を見る目や感覚を養うだけでなく、全国の職人と交流を広げるいい機会」と語ってくれました

当日は、競技サポートに駆けつける卒業生の姿も。 卒業制作「斗栱」が竹中大工道具館に寄贈・展示された森村海斗さん(右から2人目)はそのひとり。学年を越えて切磋琢磨し合います

午後1時に予選計測は終了。残念ながら、現役生、卒業生たちの決勝進出は叶いませんでしたが、個々の晴れやかな表情から、健闘を感じ取ることができました。続く決勝は、会場に据えられたステージ上で行われ、多くの選手や来場者が見守るなか、技をダイナミックに体感する時間に!

五寸鉋の部の決勝の様子

次代へ文化をつなぐ

担い手としての視野を広げる

薄削り競技をメインイベントとする「削ろう会 全国大会」ですが、近年は鍛冶職人による手道具の展示・販売、大人も子どもも楽しめるものづくり体験なども実施。幅広い層に向けて伝統文化に触れる機会を創出しています。今回、学生たちはその取り組みを補助するべく、選手として出場するのみならず、会場設営や薄削りの計測、体験ブースのスタッフを担うなど、運営ボランティアも経験しました。

計測所でスタッフにあたる大工技能学科2年生の多田新さん。学生同士で役割分担し、持ち回りで運営しました

出展ブースの様子。職人と意見を交わし、実際に道具に触りながら知見を広げることができます

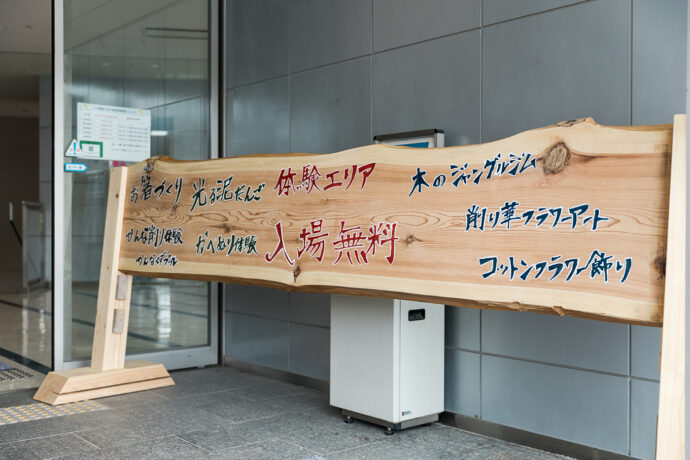

体験エリア入り口に設置された一枚板の看板。「お箸づくり」や「かんな削り体験」のほか、「削り華フラワーアート」など、大工の技術を身近に感じられるラインアップ

親子連れの来場者でにぎわう体験エリア

体験ブース「木のジャングルジム」でスタッフを務める髙垣拓海さん。子どもたちは木組みによじのぼったり、道具の使い方を教わりながら木材をカナヅチで打ち込んだりと、興味津々の様子

終了後、学生たちからは「大工の技術を見る機会はなかなかないと思うけれど、薄削りを通して『こんなことをしているんだ』と知ってもらう実感があった」「子どもたちが将来『大工になりたい』と思ってくれたら嬉しい」といった声が。今、引き継いでいる技法やつくり方は、まさに生きた伝統文化。本大会は学生たちにとって、次代の担い手としての視野を広げる機会となりました。

担当教員・左海先生に、

プロジェクトを振り返っていただきました

左海晃志先生[担当:大工技能学科・建築設計学科]

「削ろう会 全国大会」は、職人仲間やOCTの先輩・後輩が出場し、技術を競い合う機会。今回は大阪が開催地だったこともあり、親しい顔ぶれも多く同窓会のような雰囲気がありました(笑)。

本大会へ出場する意義のひとつは、技能の到達点を測れること。まわりは熟練ばかりですし、他校の学生とも否応なく実力を比較するでしょう。それは己を知ることであり、技術向上のきっかけにほかなりません。加えて、木材もカンナも、扱いがとても繊細なんですね。木材は天気によって状態が変わりますし、木の育つ向きによっても性質が異なる。それを削るカンナだって、刃と台をデリケートにマッチングさせなければ、道具として使うことができません。そうした、大工ならではの緻密な神経を、実践を通して鍛えてほしいという想いがあります。

また、かつては施主が大工や職人の技量を把握し、自ら声をかけ、棟上げをみんなで行った時代がありました。しかし現代は、ハウスメーカーなどが家づくりを一手に引き受けるのが一般的。伝統的な木造建築の文化を継承し、業界を発展させていくためにも、つくり手に技術を閉じるのではなく、ひらいていくことが大切です。

全国の名だたる大工や鍛冶屋さん、興味をもって来られる来場者の方々が集う本大会は、いわば人・もの・ことに接する場。その運営まで担わせてもらえた今回は、ものづくりを通して未来をどう見据えるか、学生自身が等身大で考える重要な経験だったと思います。

Photo : Natsumi Kinugasa