学科紹介

卒業制作

各学科2年次の授業内で制作していく卒業作品をアーカイブ。

どう考え、答えを導き出したか、そのプロセスが問われる最終課題です。

-

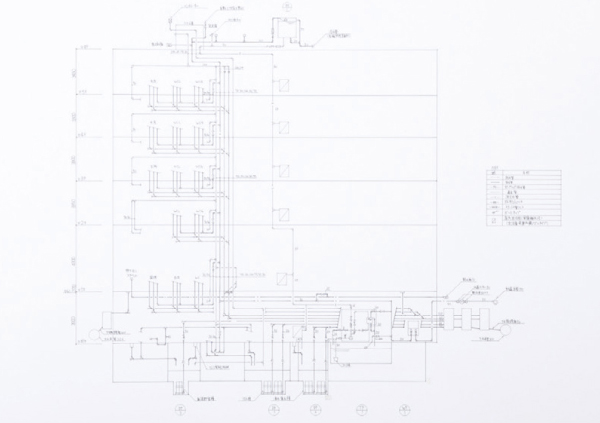

OCT3号館の改装プラン:空調・給排水設備設計・製図

- I部建築学科

山田恭彰

OCT3号館の部屋の模様替えです。1階をレストラン、2階を図書館、3階は教員室、4・5階を教室にしています。模様替えとともに空調設備設計、給排水設備設計を行い、図面化しました。

-

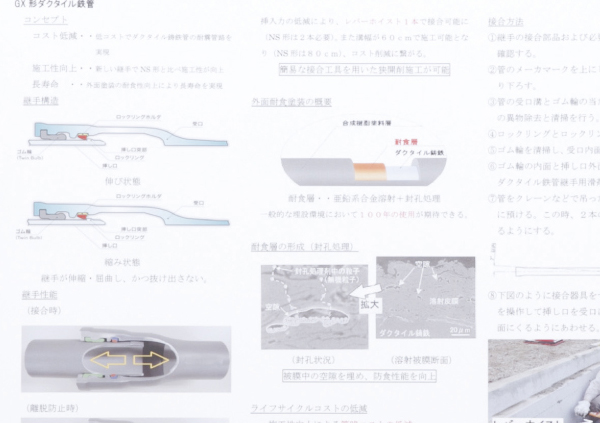

災害時における配管の復旧と耐震配管

- I部建築学科

芝知宏

今後、起こり得る災害に対し、いかなるときも安定した水の供給ができるような耐震配管の提案です。これは私の実家がある和歌山県の熊野地方を襲った2011年の台風の経験から考えました。

-

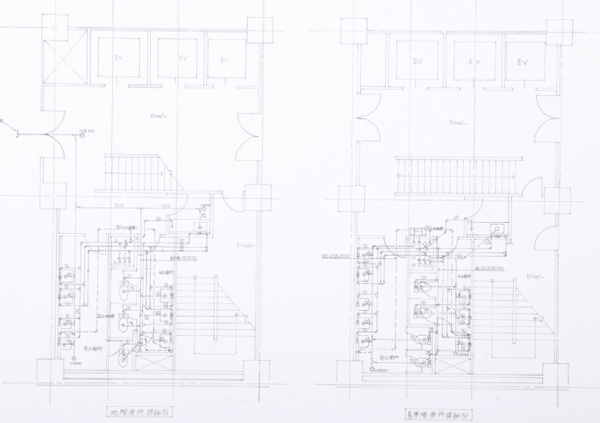

事務所ビルの設備設計:給排水・電気設備図面

- I部建築学科

新田涼平

事務所ビル(RC造)の建築躯体に給排水設備図面と電気設備図面を描きました。そして制作課題として、移動可能なスプリンクラー実習装置を制作しました。

-

フットサル用アリーナの屋根の構造計画

- I部建築学科

森深雪

観客に楽しんでもらうだけではなく、スタッフの運営のしやすさにも配慮して、フットサル用のアリーナを設計。その鋼管トラス屋根の構造計画を行いました。

-

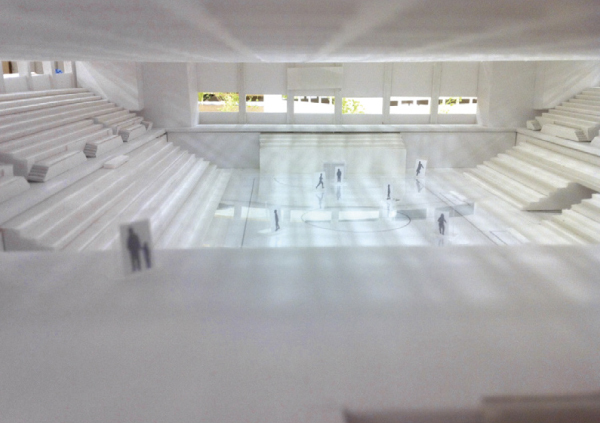

とけあうじかん

- I部建築学科

早雲美菜

現代の学校は、防犯の観点から閉鎖性を高めなくてはならないという問題と、地域の共有物として開かれなければならないという、相反する問題を抱えています。そこで、地域と子どもたちの間にバッファー(緩衝地帯)となる中間領域を挿入することで、ゆるやかな時間の流れと人々の交流を意図しました。

-

Case Study of a Man

- I部建築学科

横井公一

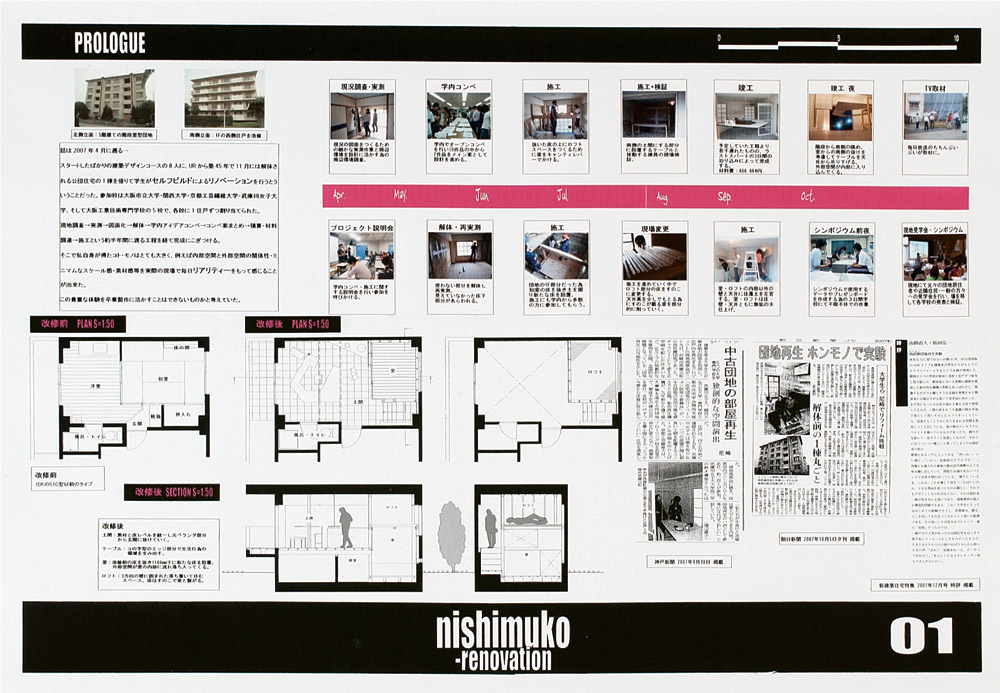

建築デザイン設計コースで「西武庫団地再生実験」を学外見学した体験をもとに、自分自身の住空間にそれを応用しようと計画しました。製作にあたっては、リノベーション(改修)を行う際に、既存の住空間の魅力を残しつつ、新たな空間を介入させていくということに重点を置きました。

-

ツリーハウス〜自然との共生

- I部建築学科

石川麻未

木の上で暮らせたら楽しそうだなと思ったのが制作のきっかけです。桜の木の上でのんびり自分の世界を楽しめるように、自分のサイズに合った、自分が一番居心地良く思えるツリーハウスを構想。自然と触れ合うために、窓や階段、梯子をたくさんつくって、いろんな角度、高さから景色を眺められるよう工夫しました。

-

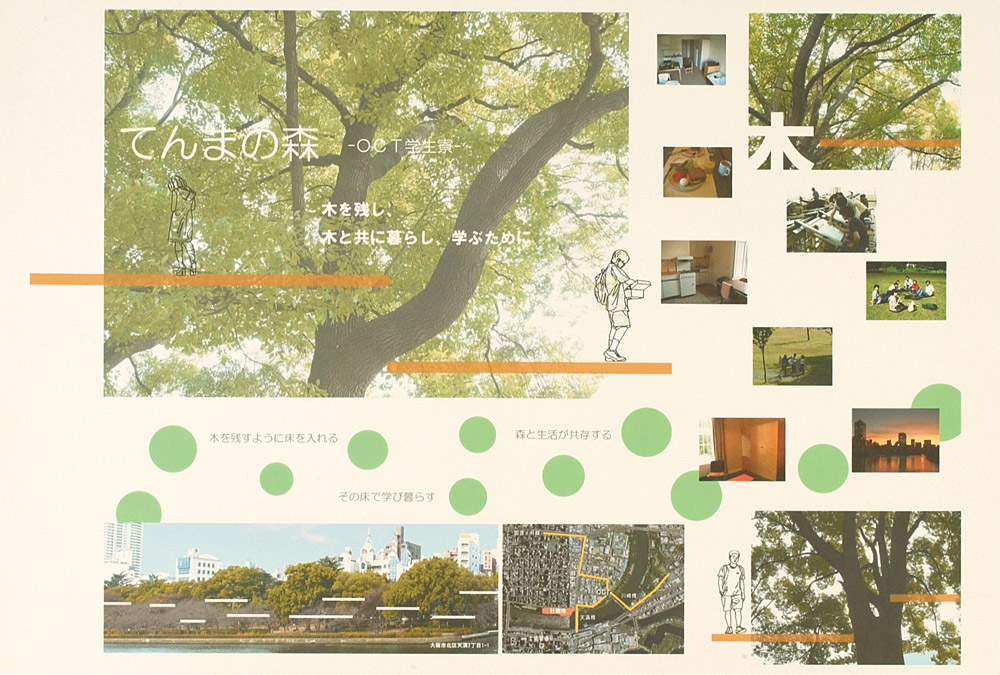

てんまの森

- I部建築学科

瀧尻賢

OCTがある天満橋の大川沿いは、とても美しい桜並木のあるところ。この木々や環境を生かして、OCTの学生が森と共生できる学生寮を設計しました。ポイントは森と建築空間の一体化。学生時代最後の設計だったので、かなりの時間をかけて取り組みました。難しかったけれど、とても楽しい経験になりました。

-

笑顔の集まる場所

- I部建築学科

永井まり恵

ゴミ処理場建設反対! そんな周辺住民を笑顔にするこれからの処理場のあり方と未知なる可能性を提案しました。森之宮のゴミ処理場移転計画を題材に、周辺住民に受け入れられる新しいゴミ処理場を設計し、ゴミ処理施設を一塊にするのではなく、工程ごとに施設を分割。それぞれの間を、遊び、読書、展示など、住民が利用できる公共空間としています。

-

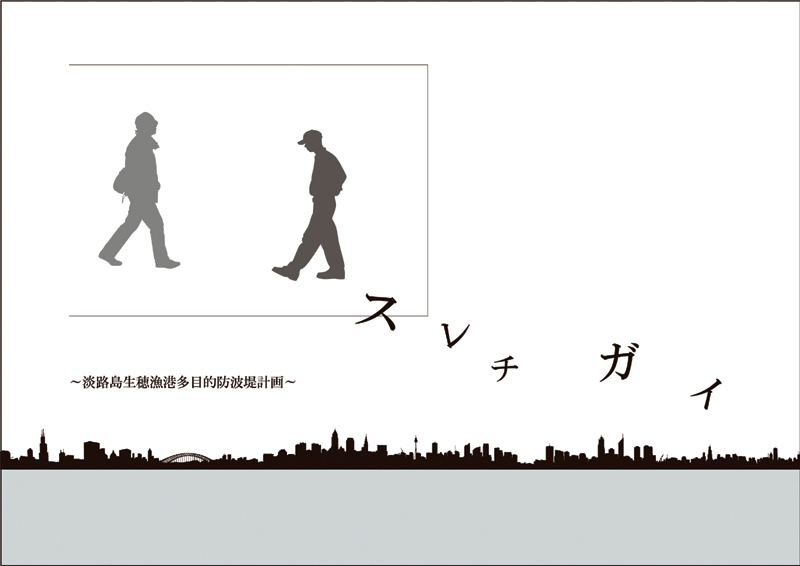

スレチガイ

- I部建築学科

樋口吏世太

誰もが敬遠する場所を人が集う場所に変える、既成概念を打破した新しい防波堤。防波堤は危険な場所。そんなマイナスイメージの空間を、人々の新たな交流の場としてデザインしました。防波堤本来の機能は残しつつ、その細長い形状を生かすことで作品を展開。人々がすれ違う際の、一瞬の出会いを演出する空間を創造しました。また、自然に背かず、満潮時には一部が沈む形状の変化も見どころです。

-

結果、楽しい場所になる

- I部建築学科

垣内美咲

“建物単体で存在するのではない建築のあり方”を、OCTの学びから知り、強い衝撃を受けました。今回、この考えを発展させ、建物が単体で存在しない階層性の低い状況をつくり上げていくと建築やその部位がもつ意味はこれまでとは変わっていくのではないかと思い、そのような建物の密集地である「都市」を制作。従来の都市とは違う新しい光景、階層性の低い都市を目指しました。

-

Flat House 間取る余地を残す価値

- I部建築学科

山本将大

大阪府内では、高度経済成長期に建てられた府営住宅の建て替えが、老朽化を理由に盛んに行われています。卒業制作では、実際に計画進行中の貝塚橋本住宅を対象に、次世代に向けた府営住宅の新しい形を提案。住む行為を、プライバシーのための「棲む」と、パプリックな「住む」に分け、プライバシーを確保しつつ、公共性を損なわない住環境の創出を目指しました。

-

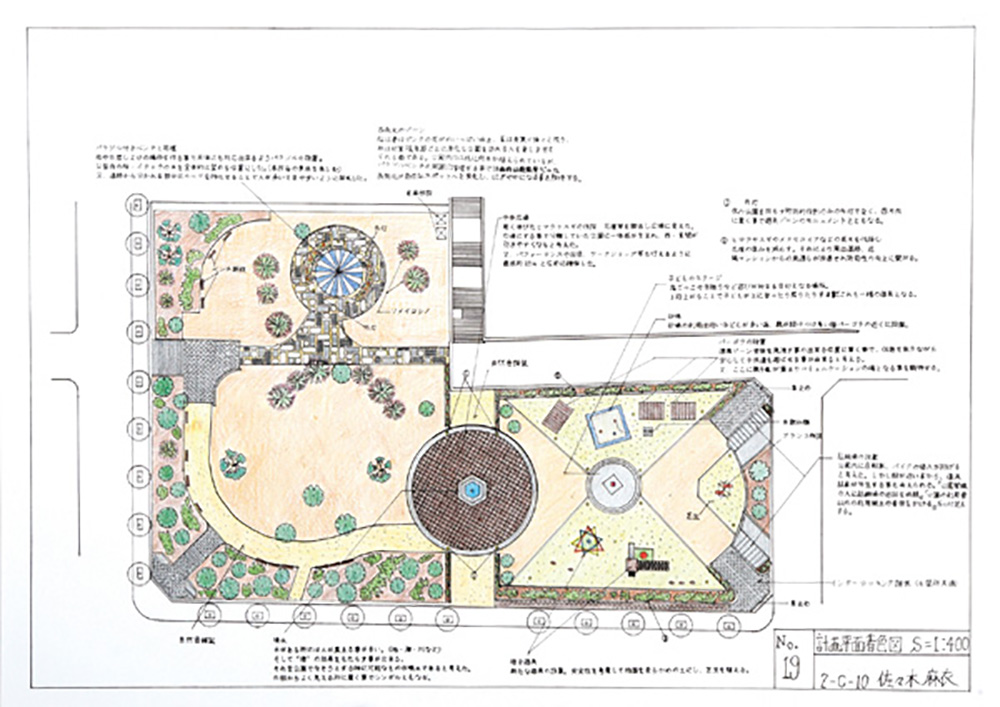

人と人の繋がりを公園から育てる

- I部建築学科

佐々木麻衣

「北大江公園」がある北大江地区は、大阪市中央区大阪城の西側にあたり、アクセスも良く、緑豊かな地域です。しかし、現在はビジネス街で大人が多く、子供の姿を見かけることはあまりありません。『北大江公園』を改修・改善し、“自然と子供たちが集まる公園”にすることで、人と人を繋げ、北大江地区を住みやすく、子育てに適した環境にする計画を考えました。

-

木もれ陽の射す家

- I部建築学科

松浦健治

利用しづらい横長の敷地を有効活用し、家族が円満に暮らせる家を設計したいと思い、卒業制作に取り組みました。設計する上で最も考慮したのは、敷地の形状および大きさです。横長な敷地のせいで建物に奥行きがなく狭苦しくなるところを、各部屋を細かく割らずに大きく使用することで防ぎました。また、吹き抜けやリビング階段を設けることで、開放的な印象を与えています。