学科紹介

卒業制作

各学科2年次の授業内で制作していく卒業作品をアーカイブ。

どう考え、答えを導き出したか、そのプロセスが問われる最終課題です。

-

洋室〜憩いの間〜

- 大工技能学科

楠本亮磨さん 齋藤達哉さん 堀口泰平さん

先輩の卒業制作で建てられた和室の完成度に感化され、洋室づくりに挑戦。床材のスギ板が湾曲し苦戦しましたが、作業効率の大切さを実感できました。

先輩の卒業制作で建てられた和室の完成度に感化され、洋室づくりに挑戦。床材のスギ板が湾曲し苦戦しましたが、作業効率の大切さを実感できました。 -

地車(だんじり)

- 大工技能学科

小井田卓彌さん 田能村暁宏さん 中尾優太さん

地車好きの友人と企画・制作を行い、すべての工程を楽しみながらつくりました。装飾や屋根の造形にこだわり、より本物らしい仕上がりになったと思います。

-

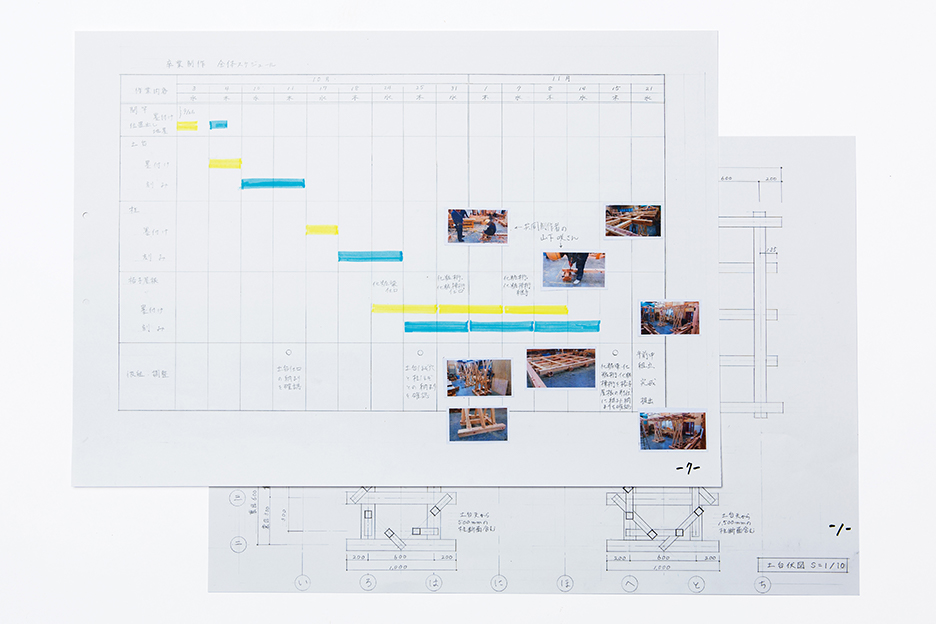

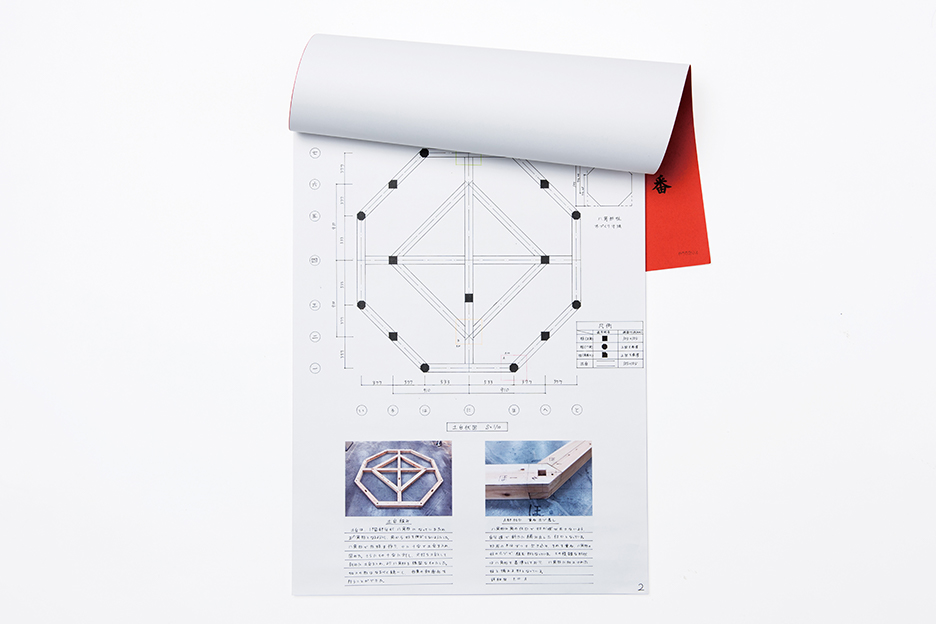

鼓門

- 大工技能学科

井上佳子さん 山下咲さん

金沢駅のシンボルである鼓門を、高さ2mのサイズで再現。斜めに配置された木材は、差し金を使って角度を正確に墨付けし、刻み(加工)をしました。

-

信長の野望

- 大工技能学科

渕上晴雄さん 石田真悟さん 岩崎大輝さん 藤田こころさん

安土城天守閣の上層二階部分を再現。安土城は築城後焼失し、図面も残されていないため、現地に足を運んで調査を行いながら設計しました。

-

入母屋造屋根

- 大工技能学科

西川淳哉さん 浜中和志さん

棟上げ実習で習った規矩術の技法を用いて、柱と梁を組み合わせ、屋根を付けた作品。屋根を支える垂木と屋根の勾配を計算し、寸法を調整しました。

-

茶室

- 大工技能学科

許成さん 清水開基さん 菅雅人さん 道端力さん

大工道具館で見た茶室と、実家の和室の造作を組み合わせました。ポイントとなる窓は入念に制作。最後まで妥協せず、完成度の高いものがつくれたと思います。

-

和数寄庵

- 大工技能学科

後藤桂介 木村亮介

木造の伝統工法による解体組立式の和風空間の制作です。開放的な上層と襖、障子で仕切ることのできる下層の構成で、骨組み、建具、梯子などすべてを制作しました。

-

入母屋屋根

- 大工技能学科

宮津伸幸

入母屋屋根の先端を反らせ、屋根を受ける部材(垂木)を扇状(放射状)に配した難しい技術にチャレンジしました。

-

和室天井、床の間、土壁

- 大工技能学科

(和室天井)東篤生 (床の間)中﨑大 (土壁)佐藤勝也

和室の天井、床の間造作、土壁を3人がそれぞれ担当し一部屋を仕上げました。天井は壁から傾斜をつけた折り上げ格天井とし、土壁は本格的な小舞壁です。

-

向拝

- 大工技能学科

松本勝兵

社寺の拝礼の場所になっている向拝部分の組物を1/2サイズで制作しました。山から丸太をもらってきて4本の柱を制作するなどすべて手作業で仕上げました。

-

振れ隅屋根

- 大工技能学科

西岡一弥

実習で棒隅屋根の墨付けをしたので、それを応用した振れ隅屋根の墨付けもしてみたいと思いました。正確に墨付けをすることと、きれいに加工すること、丁寧で見やすい図面を描くことに注意してつくりました。

-

北の総門

- 大工技能学科

岡村信一

萩城三ノ丸の東側にあたる総門。城下町の風景を見て育ったので、地元を感じられる作品をつくりたかった。門は内外を仕切る部分であり、その存在感が必要だと思います。そこで、忠実に再現するために男梁と女梁のところにダボを用いたり、扉に自分流のデザインをして遊んでみるなどの工夫を凝らしました。

-

丸太桁「流店」

- 大工技能学科

浜田久輝

およそ3ヶ月かけて制作。一番こだわったのは継手部分です。丸太を継いだ上に隅木をはめ込むのですが、木の削り方や削った量が今までと比べものにならないほど多く、難しく、かなり苦労しました。また、作品に使う丸太は実際に山に採りに行き、OCTに持ち帰って何時間もかけて皮を剥きました。大変でしたが、出来上がったときはすごく嬉しかったですね。

-

和室 格天井

- 大工技能学科

八木正樹

畳の和室の天井部分に、天井板77枚を使った格天井を制作。天井を見上げると天井板の向きが一枚一枚違う市松張りという張り方をしているので張るのが大変でした。でも、苦労のかいもあって、見た目に美しいものができて満足しています。また、格子は一つひとつ手作業で加工して組んだのですが、mm単位のズレでも全体に影響が出てくるので、非常に注意を払いました。

-

月明かりの床ノ間

- 大工技能学科

内山和哉

和室から床ノ間に照らし出される光が壁に三日月のような形を映すようにつくったことから、作品名を「月明かりの床ノ間」に。制作にかかった期間は、およそ2ヶ月。気に入っているのは、月の形にデザインした壁部分と丸障子です。特に月の形の壁は、いかに月らしい丸みを出すかに苦労したので愛着があります。月の光を目立たせるために丸太の配置などにもこだわりました。

-

火灯窓

- 大工技能学科

黒瀬規公

この和室の窓は「火灯窓」と言い、春の「学外実習」で見て、親方(技能教官)と相談して制作を決めました。「木構造設計製図」で描いた図面の形が気に入ったので図を拡大し、ベニヤ板で原寸大の型板を作成。曲線部分を削るのに何種類もの鉋、鑿を使い、1回ではうまく合わず、何度もつくり直した部分もあります。内外の壁仕上げが遅れてほかの和室制作の友だちをハラハラさせたけれど、完成してホッとしています。

-

栄山寺 八角堂 組物 S=1/3 模型

- 大工技能学科

佐藤光

奈良県にある栄山寺八角堂の外側に配置されている8本の柱のうち2本と、その上に載っている組み物、隈木を1/3のスケールで制作。実物は、釘などの金物を一切使わずに組まれているので、同じように金物を使わずに組み上げました。また本に載っていた図面や写真をもとに制作したのですが、本ではわからない木材の継ぎ方などがあり、それについてほかの建物を参考にしながら取り組みました。