学科紹介

卒業制作

各学科2年次の授業内で制作していく卒業作品をアーカイブ。

どう考え、答えを導き出したか、そのプロセスが問われる最終課題です。

-

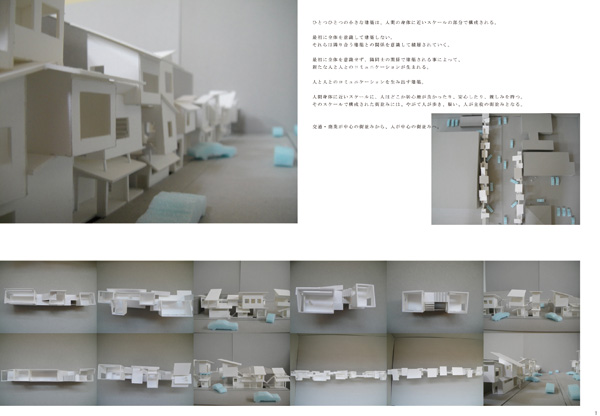

小さな建築を積層する

- II部建築学科

岡田有為

各種チェーン店に代表される、経済性に特化した無個性な「ロードサイド店舗」によって、日本の郊外都市はどこも、その土地の特性を感じさせない、均質なまちなみが形成されています。奈良県を南北に縦断する国道24号線を題材に、経済性や利便性を残し、生かしながら、奈良のこの場所にしかない魅力ある「みち」をつくり出すには、どのようにすればいいかを考えました。

-

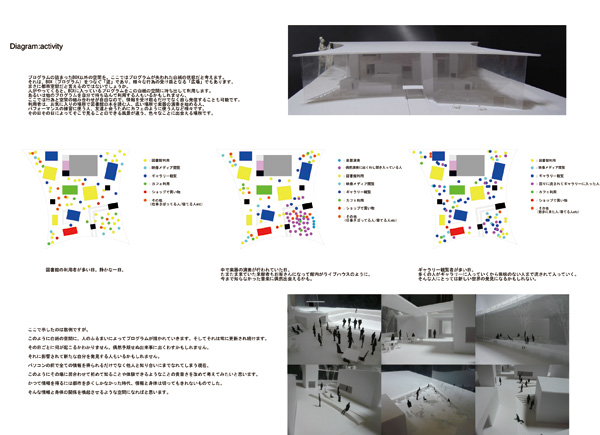

program complex

- II部建築学科

岩野陽平

「program complex」は、阪神地区の中核都市西宮市への建設を想定した、ギャラリー、ライブラリー、カフェなどによって構成される複合施設です。この作品をつくろうと考えたのは、居心地のいい場所でなんとなく過ごしていると、ふと自分にとって新しい物事に出会い、それに影響されて新しい自分に出会う……、そんなことが起こる場所を創造したいと思ったからです。

-

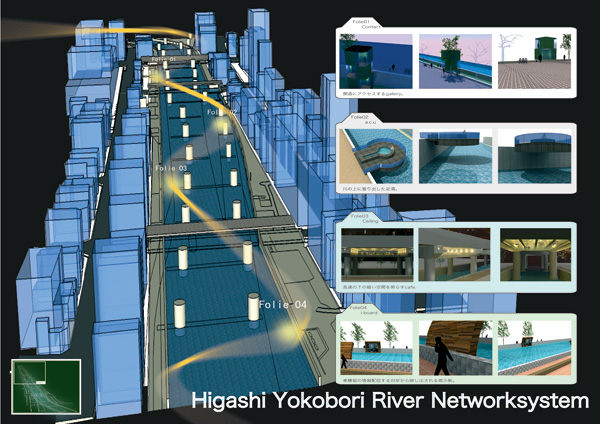

reincarnation

- II部建築学科

中村孝至

水の都と称された川を再生したいと考えました。川は大阪の生活ではなくてはならないものであり、商売の基点でしたが今は見る影もなくなってしまっています。高度経済成長のなかで川は埋め立てられ、水質も汚染され大阪の川はマイナスのイメージに。そんな大阪にもう一度情熱と活気を取り戻したいと考えました。

-

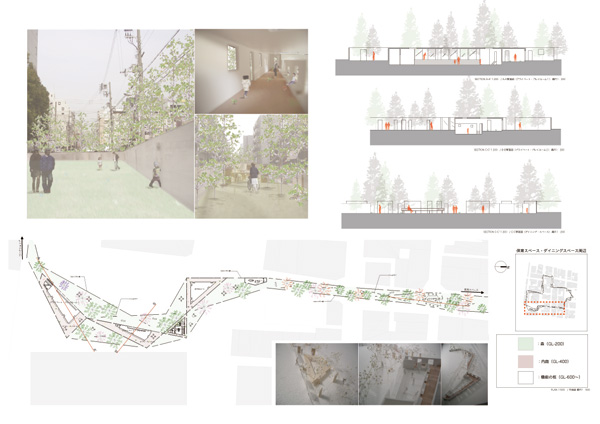

ヨハクの・・・森で・・・ヒトが・・・

- II部建築学科

浅井純平

あらかじめ使い方が想定された窮屈な都市空間では人との出会いや心の交わりは生まれません。そこで、いろいろな使い方ができ、いろいろな事が起こる場所=「余白の森」を挿入する事で、都市の中に人とのつながりが生まれるのではないかと考えました。社会や人に大きな影響を与える「建築の力」を信じ、それを形にしたいと思いました。

-

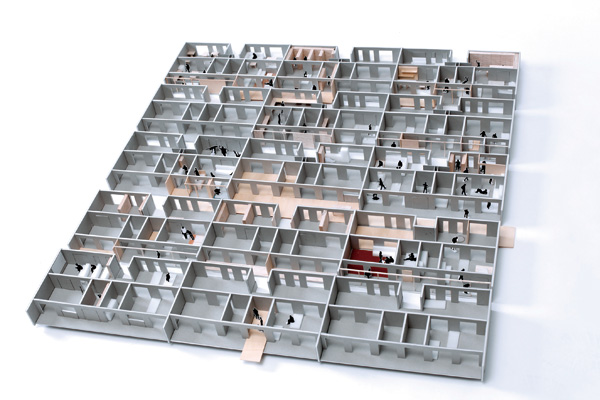

学生パラダイス The Young Energy To Live

- 建築設計学科

板東暁

大阪府吹田市に現存するJR社宅群のコンバージョンを含めた再生計画を提案しました。現在、住人が急速に減り、歯抜けになっているこの社宅群を社宅として蘇らせるのではなく、学生たちの下宿の場に再構築。30戸ある社宅の間取りを取り除いて構造体のみにし、そこに学生たちが各々の領域、住空間、関係性をつくっていけるようにしました。

-

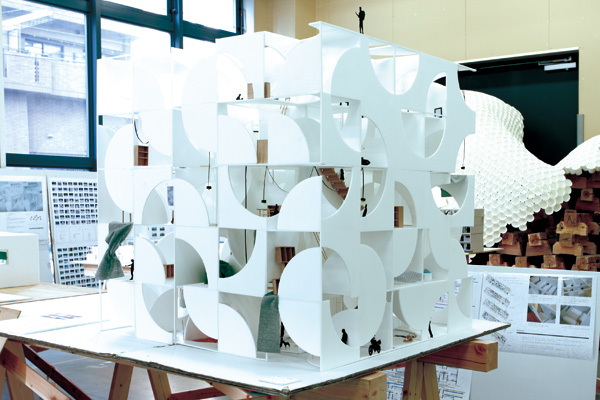

目の前に広がる数多の風景

- 建築設計学科

上山雅也

あらゆる複雑な環境でも影響を受けない要素として「単純」と「量」があると考えました。最小限のルールで単純な2ピースをつくり、それらを大量に組み合わせることで建築物を構築。こうすることで、建築物(パブリック)のなかにある個人(プライベート)、という従来の考え方にとらわれない、パブリックとプライベートが未分化された建築物をつくり出しました。

-

S-Light

- インテリアデザイン学科

松葉美幸

自分のブランドを立ち上げ、照明を商品化するという想定のもと、春夏秋冬をテーマに4つの和風照明を制作しました。照明の先端部分は傘を分解し、骨組みをそのまま使っているので、折り畳めて持ち運びにも便利です。また飾りの和紙は取り外しが可能で、好みで着せ替えができるようにしています。さらに、ギフトパッケージもデザインしました。

-

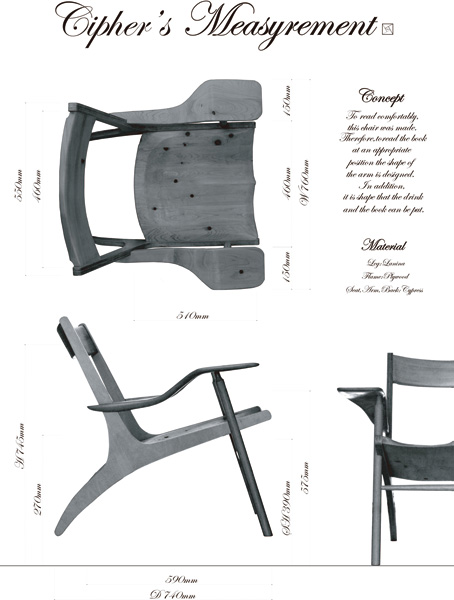

Cipher

- インテリアデザイン学科

中出穂高

本を読むことが好きだけど、読書の姿勢が悪い。そんな自分の趣味や姿勢を踏まえ、やすらぎと安定を得られ、正しい姿勢で本が読める椅子を制作しました。アームの曲線や角度が本を読むときにフィットするよう意識し、アームの先に本や飲み物を置くことができるスペースを確保。さらに座面と後脚のラインをつなげることで、後ろに体重をかけても安定するよう設計しています。

-

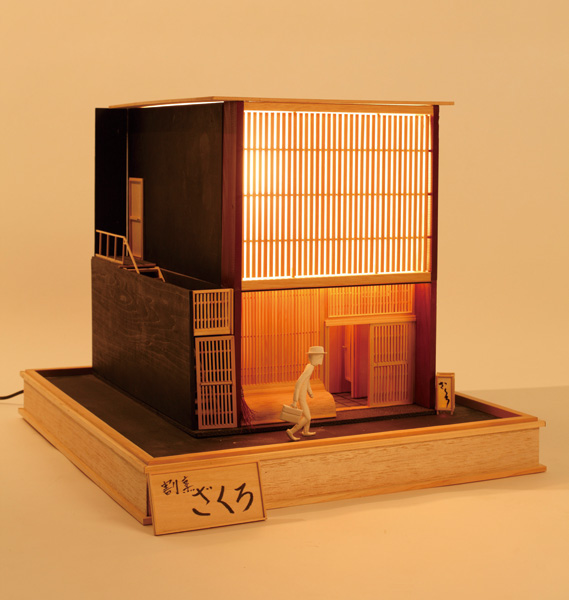

割烹料理店ざくろ

- インテリアデザイン学科

宮下薫

母親が以前から飲食店を経営したいと言っており、将来、親孝行として店をプレゼントするためのデモストレーションとして、この作品を制作しました。制作のテーマは、伝統と美しさが融合する「和」の空間、やわらかな明かりが灯る現代風日本家屋です。ファサード(建物正面のデザイン)を統一したかったので、建物正面に使用している“すのこ”をきれいにつくりました。

-

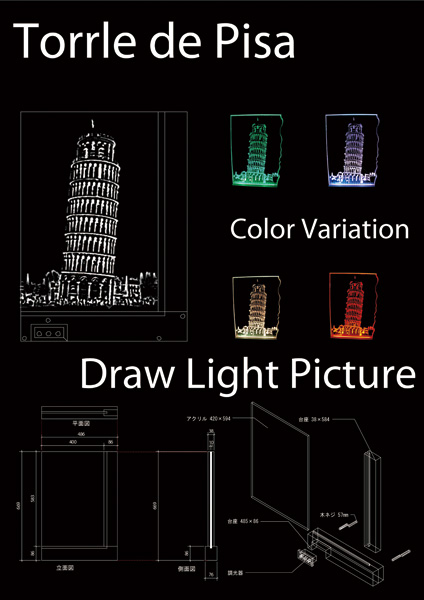

draw light picture

- インテリアデザイン学科

黒瀬泰之

ライトアップされた建築物は美しいですが、写真で撮影してもなかなかその美しさは表現できず、色合いも自分の好みとは限りません。「draw light picture」は、アクリル板に色ではなく、溝をつけて建築物の形状を表現。そこにライトを当てることで、建築物を浮かび上がるようにしました。ライトはRGBで色を掛け合わせることで、さまざまな色に変化します。

-

REST -yasuragi-

- インテリアデザイン学科

板倉香織

「REST -yasuragi-」という名の通り、疲れたときにやすらぎを感じてもらえる椅子がテーマ。この卒業制作をつくろうと決めたのは、以前から家具に興味があり、またこれまで木を使ったインテリアアイテムを多く制作してきた経験があったため、木を使った家具をつくろうと考えたからです。工夫したのは座面の部分で、12mmのベニヤ板を曲げています。

-

雑貨屋ドールハウス

- インテリアデザイン学科

河原加奈

卒業制作で何をつくるのか悩みましたが、将来やってみたい雑貨屋をドールハウスにして表現しました。この雑貨屋は花をモチーフにしています。花をモチーフとして使おうと思ったのは、花は空間を華やかにしてくれるし、人を幸せな気分にしてくれるため、日常的に使う雑貨にふさわしいと感じたからです。なかでもポイントはバラの花で、200枚くらいの花びらからつくりました。

-

丸太桁「流店」

- 大工技能学科

浜田久輝

およそ3ヶ月かけて制作。一番こだわったのは継手部分です。丸太を継いだ上に隅木をはめ込むのですが、木の削り方や削った量が今までと比べものにならないほど多く、難しく、かなり苦労しました。また、作品に使う丸太は実際に山に採りに行き、OCTに持ち帰って何時間もかけて皮を剥きました。大変でしたが、出来上がったときはすごく嬉しかったですね。

-

和室 格天井

- 大工技能学科

八木正樹

畳の和室の天井部分に、天井板77枚を使った格天井を制作。天井を見上げると天井板の向きが一枚一枚違う市松張りという張り方をしているので張るのが大変でした。でも、苦労のかいもあって、見た目に美しいものができて満足しています。また、格子は一つひとつ手作業で加工して組んだのですが、mm単位のズレでも全体に影響が出てくるので、非常に注意を払いました。

-

月明かりの床ノ間

- 大工技能学科

内山和哉

和室から床ノ間に照らし出される光が壁に三日月のような形を映すようにつくったことから、作品名を「月明かりの床ノ間」に。制作にかかった期間は、およそ2ヶ月。気に入っているのは、月の形にデザインした壁部分と丸障子です。特に月の形の壁は、いかに月らしい丸みを出すかに苦労したので愛着があります。月の光を目立たせるために丸太の配置などにもこだわりました。

-

火灯窓

- 大工技能学科

黒瀬規公

この和室の窓は「火灯窓」と言い、春の「学外実習」で見て、親方(技能教官)と相談して制作を決めました。「木構造設計製図」で描いた図面の形が気に入ったので図を拡大し、ベニヤ板で原寸大の型板を作成。曲線部分を削るのに何種類もの鉋、鑿を使い、1回ではうまく合わず、何度もつくり直した部分もあります。内外の壁仕上げが遅れてほかの和室制作の友だちをハラハラさせたけれど、完成してホッとしています。

-

栄山寺 八角堂 組物 S=1/3 模型

- 大工技能学科

佐藤光

奈良県にある栄山寺八角堂の外側に配置されている8本の柱のうち2本と、その上に載っている組み物、隈木を1/3のスケールで制作。実物は、釘などの金物を一切使わずに組まれているので、同じように金物を使わずに組み上げました。また本に載っていた図面や写真をもとに制作したのですが、本ではわからない木材の継ぎ方などがあり、それについてほかの建物を参考にしながら取り組みました。