学科紹介

卒業制作

各学科2年次の授業内で制作していく卒業作品をアーカイブ。

どう考え、答えを導き出したか、そのプロセスが問われる最終課題です。

-

見守る家

- インテリアデザイン学科

永田遼太

「見守る」をキーワードに計画した戸建住宅。大開口のある2階リビングからは前庭で遊ぶ子どもの姿を見守ることができ、結果、お隣同士の顔が見えるコミュニケーションを誘発します。

-

ご近所保育園

- インテリアデザイン学科

武内重人

既存マンションの1階に、保育園と近隣住民も気軽に利用できる集会室を計画。子どもとマンション住民、近隣住民をゆるやかにつなぎ、地域コミュニティを形成するきっかけを与えます。

-

ideal home

- インテリアデザイン学科

後藤美咲

最近新築した実家におけるインテリアコーディネートの提案。住人である家族にヒアリングを繰り返し行うなど、コーディネーターとしての職業をイメージして制作しました。

-

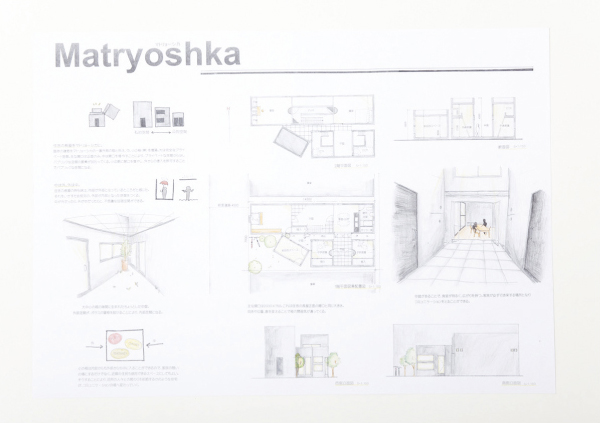

Matryoshka

- インテリアデザイン学科

山根友加里

有名建築家が実際に設計した個人住宅のリフォーム提案。この住宅の長所やキャラクター性、立地条件などを生かしながら、新たな住み手の生活をイメージしました。

-

居場所を残す

- 建築設計学科

森田和也

将来大きな災害が発生したとき、たとえ家を失ってしまったとしても、そこに人やモノ、思い出、生活、コミュニティを残したい。精神的・物理的なよりどころとなる自分の居場所、みんなの居場所を残す提案を行いました。

-

住み継ぐ

- 建築設計学科

能勢知理

自身の実家を題材に「これからの住み継ぎ方」を提案。家族構成や状況をふまえた上で、10~20年ごとにいくつかの段階に分け、長い時間軸の中でどのように住み継いでいくのかを示しました。

-

都市の中で連続する空間「高架から広がる街」

- 建築設計学科

藤原拓也

高架下を中心に空間を広げていくことで人々が集まり、高架を中心とした生活や、高架をよりどころとした暮らしなど、高架に歩み寄るような場所を生み出すことを提案しました。

-

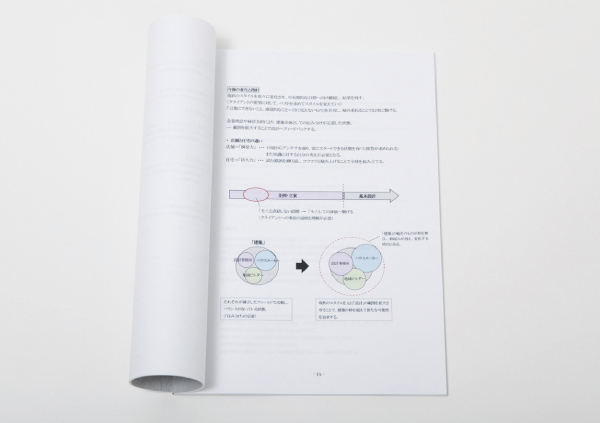

設計コミュニケーションに関する調査報告書

- 建築設計学科

野村裕也

アトリエ系設計事務所からハウスメーカーまで7名の設計者へインタビュー。実務における設計のプロセスと、クライアントをはじめ多くの人々とのコミュニケーション手法を明らかにしました。

-

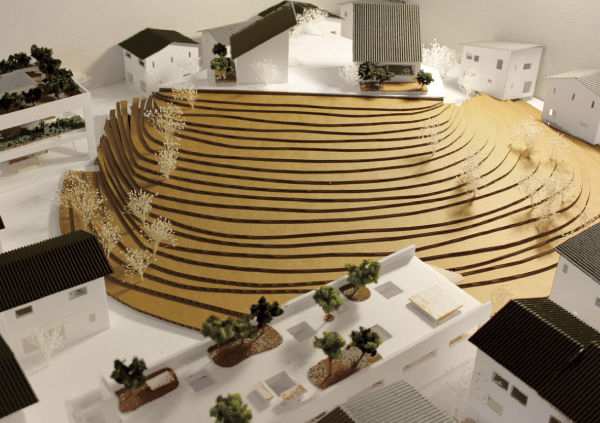

開かれたかたち~断面建築からの住宅地再構築

- II部建築学科

谷口弘一

奈良・斑鳩の里は歴史的建築物や古い町並み、自然が多くある一方、住宅地が周辺環境に溶け込まず、どこか殺風景に感じる場所でした。そこで、既存の住宅を減築し、住宅地を再構築。

-

ひとりぼっちにならない街

- II部建築学科

久保裕之

コミュニケーションの希薄化により孤立化が進む人々。街に人々が共有できる居場所を点在させ、ひとりぼっちにならない街へ変化させる提案です。

-

SCRAMBLE RIVER

- II部建築学科

櫻田拳

都心部から紋切り型の街への媒体としての駅を、その建物の動的な張力によって視覚的、感覚的に意識する場として設けることで、躍動的かつ奔放な人の交流を生み出します。

-

フットサル用アリーナの屋根の構造計画

- I部建築学科

森深雪

観客に楽しんでもらうだけではなく、スタッフの運営のしやすさにも配慮して、フットサル用のアリーナを設計。その鋼管トラス屋根の構造計画を行いました。

-

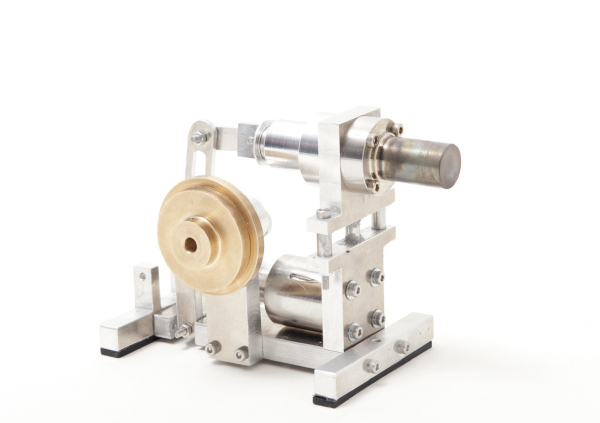

スターリングエンジン

- ロボット・機械学科

橘美樹 寺野まい 西村亮祐

熱の温度差によって動くスターリングエンジンは古くに開発されたものです。一時はほとんど使われなくなりましたが、また近年になって復活。協働して製作を手がけました。

-

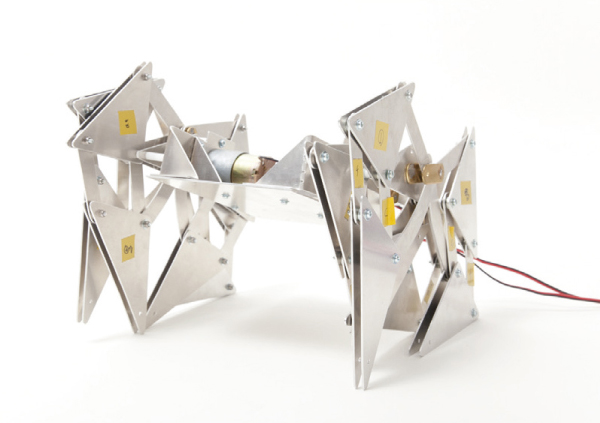

多足歩行ロボット

- ロボット・機械学科

田中琢巳

テオ・ヤンセン氏が製作したスタンドビーストという作品にヒントを得てつくったロボットです。生き物のようにロボットの足がなめらかに動くようにしました。

-

マイクロ風力発電機

- ロボット・機械学科

池田知明 徐輝 中道稜介 パホンヨテン・ダン 平井康博 福永規広 山﨑滉平

風力発電装置は先輩たちの代から3年連続で製作しています。今年度は羽根の形状を変え、少しの風でも動くように設計しました。

-

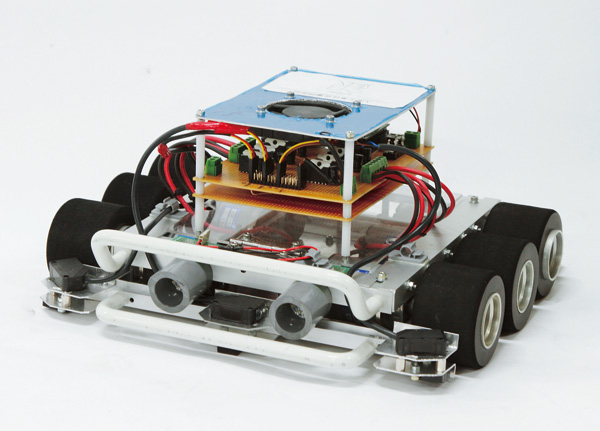

銀-silber-

- ロボット・機械学科

前田真希

1年生のとき全国専門学校ロボット競技会で見た、ロボット同士が戦い合う自律型ハードウェア部門の競技に興味を持ち、この部門にエントリーするために製作した作品です。大会本戦では2台のロボットがお互いを妨害しながら光る箱を落とし合いポイントを競うため、相手に押し負けないようにすることが必要と考え、パワー重視のタイヤを6輪にしたロボットにしました。

-

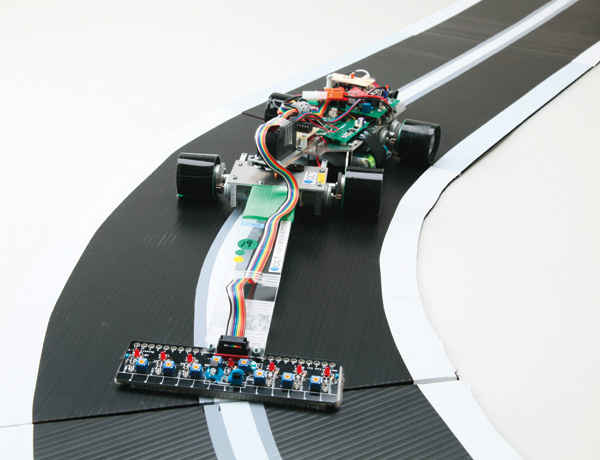

マイコンカー

- ロボット・機械学科

長尾義理 西泰光 方城康議

プログラムとセンサーでコースを走りタイムを競う大会「マイコンカーラリー」用のマシンです。車体内部の設計とプログラム、車本体の製作、練習用コースの製作を3人で分担して行いました。将来マイコンカーに興味をもってくれる後輩が現われたとき、誰でも真似や改良ができるようにシンプルで親しみやすいつくりにしています。

-

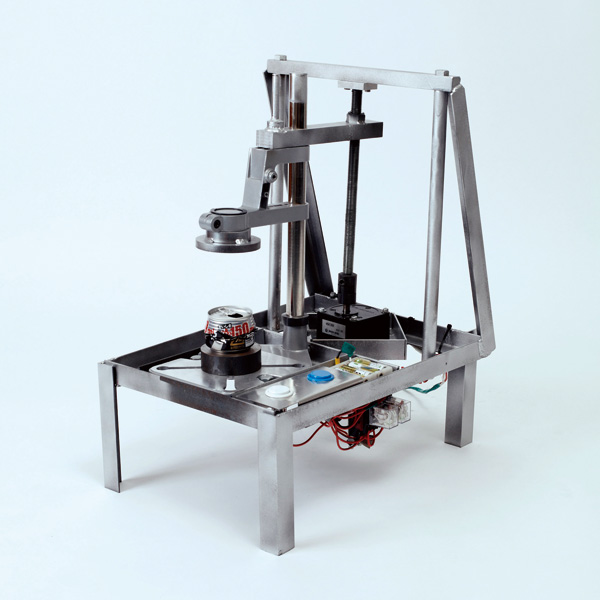

電動プレス機

- ロボット・機械学科

石川達也

誰でも簡単に缶を潰せる電動プレス機をチームで作製。この機械はインターロック回路を使用し、送りねじの力でプレスが上下することで缶を潰すため、人力は使わず、すべて電動の力だけで缶を潰します。回路の製作や溶接など、チームで役割分担を決めて取り組んだおかげで、無理なく完成させることができました。今回の経験を生かし、人の役に立つモノづくりに携わりたいです。

-

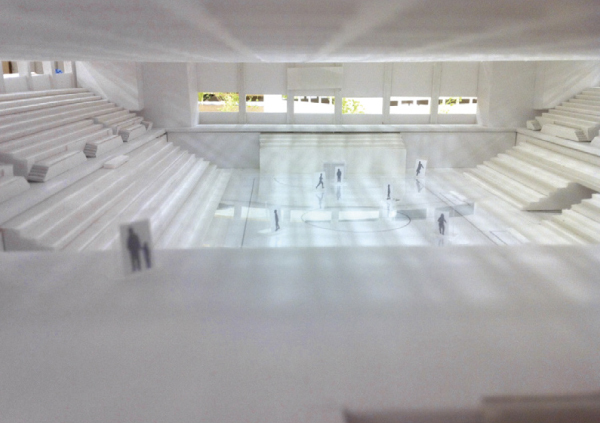

とけあうじかん

- I部建築学科

早雲美菜

現代の学校は、防犯の観点から閉鎖性を高めなくてはならないという問題と、地域の共有物として開かれなければならないという、相反する問題を抱えています。そこで、地域と子どもたちの間にバッファー(緩衝地帯)となる中間領域を挿入することで、ゆるやかな時間の流れと人々の交流を意図しました。

-

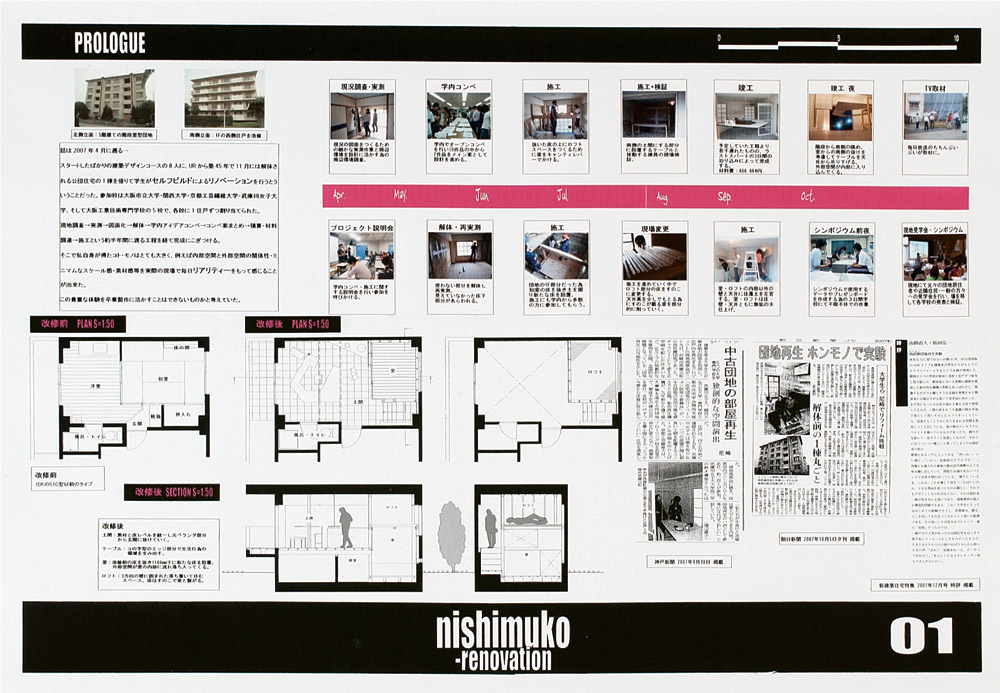

Case Study of a Man

- I部建築学科

横井公一

建築デザイン設計コースで「西武庫団地再生実験」を学外見学した体験をもとに、自分自身の住空間にそれを応用しようと計画しました。製作にあたっては、リノベーション(改修)を行う際に、既存の住空間の魅力を残しつつ、新たな空間を介入させていくということに重点を置きました。